HBs抗原 数値 の基本知識と臨床的意義

HBs抗原(HBsAg)はB型肝炎ウイルス(HBV)の外被表面に存在するタンパク質です。HBs抗原が血液中に検出されることは、現在HBVに感染していることを示す重要な指標となります。かつてはHBs抗原の測定は主に定性的な検査(陽性か陰性か)として用いられてきましたが、近年ではHBs抗原量の定量的測定がB型肝炎の病態把握や治療効果の判定・予測に有用なマーカーとして注目されています。

HBs抗原はB型肝炎ウイルスの核酸を含むHBV粒子だけでなく、核酸を含まない小型球形粒子および管状粒子としても存在します。これらはいずれも血中に放出されるため、血液検査によって検出が可能となっています。B型慢性肝炎患者では、HBs抗原量の推移がGPT値の変動よりも早く現れ、HBVDNA-P活性とほぼ同様の変化を示すことが研究により明らかになっています。

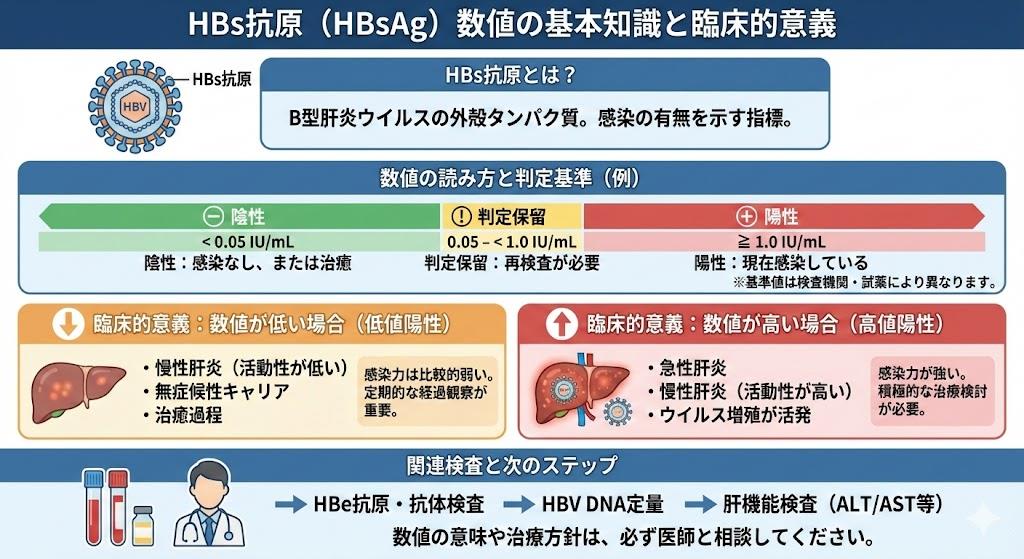

HBs抗原 数値 の基準値と陽性・陰性判定

HBs抗原の判定基準値は、使用する検査方法によって異なります。現在一般的に用いられている主な検査方法には、CLIA法(化学発光免疫測定法)とMAT法(凝集法)があります。

【CLIA法による基準値】

- 陰性:0.05 IU/ml未満

- 陽性:0.05 IU/ml以上

【MAT法による基準値】

- 陰性:8倍未満

- 陽性:8倍以上

CLIA法は、より高感度であるため最近のスクリーニング検査で主に使用されています。WHOの国際標準品に基づいた定量値として結果が表示されるため、経時的変化の観察や治療効果の判定に有用です。一方、MAT法は古くから用いられていた方法であり、主にスクリーニング目的で使用されてきましたが、検出感度はCLIA法に劣ります。

HBs抗原が陽性である場合、現在B型肝炎ウイルスに感染していることを意味します。ただし、その数値の高低は必ずしもウイルス量や肝炎の活動性と比例するわけではないことに注意が必要です。また、初検値が陽性でも偽陽性の可能性があるため、特に0.05 IU/ml以上10 IU/ml未満の低値陽性の場合は確認試験が重要です。

HBs抗原 数値 の測定方法とその精度

HBs抗原の測定方法は、スクリーニング目的から治療効果の評価へとその用途が広がるにつれ、精度向上が図られてきました。現在主に用いられている測定法を比較します。

- CLIA法(化学発光免疫測定法)

- 特徴:高感度・高精度で定量性に優れる

- 検出限界:0.05 IU/ml程度

- 利点:WHOの標準品に基づいた定量値として結果が表示される

- 用途:スクリーニング、治療効果判定、抗原陰性化の確認

- 凝集法(MAT法など)

- 特徴:比較的簡便だが感度はCLIA法に劣る

- 検出感度:CLIA法の2~8倍程度劣る

- 利点:迅速性、スクリーニングに適している

- 用途:主にスクリーニング

測定における問題点として、高濃度域でのHBs抗原測定値が低値に乖離する現象が報告されています。国立病院機構大阪南医療センターでの研究によると、特定のロットで測定値が顕著に低値に乖離するという現象が観察されました。この問題は測定キットのロット間差によるものであり、定量値の解釈には注意が必要です。

CLIA法による測定では、プロゾーン現象(高濃度の検体で逆に低値を示す現象)が生じる可能性もあるため、治療経過中に想定外の急激な数値低下が見られた場合は、希釈測定などで確認することが望ましいでしょう。

HBs抗原 数値 の経時的変化と治療効果判定

HBs抗原量の経時的測定は、B型肝炎治療の効果判定・予測に有用なマーカーとして注目されています。HBs抗原は、HBcr抗原とともにHBV感染肝細胞核内に存在するcccDNA(共有結合環状DNA)から作成されるmRNAから合成される産物であり、核酸アナログ製剤の直接の影響を受けるHBVDNA量と異なり、肝細胞内のHBVの活動性を反映すると考えられています。

B型慢性肝炎患者における研究によると、活動性肝炎患者のHBs抗原値の上昇はGPT値の上昇よりも早く現れ、HBVDNA-P活性とほぼ同様の推移を示すことが明らかになっています。これは、HBs抗原量がウイルス複製の早期指標となりうることを示唆しています。

インターフェロン治療においては、治療開始後12週時点でのHBs抗原量の減少が、治療効果予測の指標として用いられています。具体的には、治療開始12週後にHBs抗原量が1500 IU/mL未満または治療前値から10分の1以下に減少した場合、HBs抗原消失率が高いとされています。

核酸アナログ製剤による治療では、HBs抗原量の減少は一般的に緩やかであり、長期間の治療が必要となります。HBs抗原量が10 IU/mL未満まで低下した症例では、治療中止後の再燃リスクが低いとする報告もありますが、まだ確立された基準はなく、臨床研究が進行中です。

経時的なHBs抗原量のモニタリングは、治療方針の決定や治療効果の評価に重要な情報を提供します。しかし、測定方法やキットのロット間差による影響を考慮し、同一施設・同一測定法での継続的な評価が望ましいでしょう。

HBs抗原 数値 が陰性でも感染している可能性

HBs抗原が陰性であっても、B型肝炎ウイルスへの感染を完全には否定できない場合があります。このような「偽陰性」が生じる主な状況は以下の通りです。

- 感染初期・潜伏期

- B型肝炎ウイルスに感染してから、HBs抗原が陽性化するまでには2~3ヶ月の潜伏期間があります

- この期間中はHBs抗原検査では検出できない「ウィンドウ期」となります

- 症状や感染リスクがある場合は、HBc抗体IgMや核酸増幅検査(NAT)の併用が有効です

- 肝硬変や肝細胞癌への進行時

- 慢性肝疾患が進行し、肝硬変や肝細胞癌に移行すると、HBs抗原の産生量が減少することがあります

- この場合、HBs抗原が検出感度以下となり陰性と判定されることがありますが、体内にはウイルスが存在します

- HBc抗体やHBV DNAの検査が診断に有用です

- 急性肝炎の重症化・極期

- 急性B型肝炎が重症化すると、炎症の極期に一過性にHBs抗原が陰性化することがあります

- これは肝細胞の広範な破壊によりウイルス産生能が低下することが原因と考えられています

- 臨床症状や他の肝機能検査結果と併せて総合的に判断することが必要です

- HBs抗原変異株による感染

- HBs抗原の遺伝子に変異が生じると、通常の検査キットで検出されにくくなる場合があります

- このような変異株による感染では、一般的なスクリーニング検査で偽陰性となる可能性があります

- 疑わしい症例では、複数の検査法の併用や核酸検査を検討すべきです

臨床現場では、HBs抗原陰性でもリスク因子や臨床症状がある場合は、HBc抗体やHBV DNA検査などの追加検査を行うことが重要です。特に免疫抑制療法や化学療法を受ける患者では、過去の感染歴(HBc抗体陽性)があれば、HBV再活性化のリスクがあるため注意が必要です。

HBs抗原 数値 の偽陽性事例と確認試験の重要性

HBs抗原検査において、初回の検査で陽性と判定されても、実際にはB型肝炎ウイルスに感染していない「偽陽性」が生じることがあります。特に初検値が低値(0.05 IU/mL以上10 IU/mL未満)の場合、偽陽性の可能性が高いことが研究により示されています。

ある研究では、初検値が0.05 IU/mL以上10 IU/mL未満であった55例に対して確認試験を実施した結果、39例(約71%)が偽陽性であったと報告されています。このことからも、低値陽性の場合は確認試験の実施が極めて重要であることがわかります。

偽陽性の原因としては、以下のような要因が考えられます。

- 検体中の非特異的反応物質の存在

- 自己抗体などによる交差反応

- 検査キットの特性や感度限界

- 検体の取り扱いや保存状態

確認試験としては、高速遠心後の再検査や中和試験が用いられます。高速遠心法は、検体を高速遠心処理することで非特異的な反応物質を除去し、再度測定を行う方法です。中和試験は、検体にHBs抗体を添加して特異的に中和された後も反応が残るかを確認する方法であり、より特異性の高い確認法です。

また、HBc抗体検査を併用することも有用です。HBs抗原陽性でありながらHBc抗体が陰性の場合は、偽陽性の可能性を考慮すべきです。ただし、HBc抗体陽性であっても偽陽性の例も報告されているため、総合的な判断が必要です。

興味深いことに、偽陽性例と真の陽性例との間で初検値の比較を行った研究では、両者の間に有意差は認められなかったとの報告があります。偽陽性例の初検値の範囲は0.05〜2.97 IU/mL(平均値0.28 IU/mL)であり、真の陽性例の初検値の範囲は0.06〜1.01 IU/mL(平均値0.27 IU/mL)でした。このことから、初検値の高低だけでは真の陽性と偽陽性を区別できないことがわかります。

医療現場では、HBs抗原検査で低値陽性となった場合、患者に不必要な不安を与えたり誤った治療方針を立てたりしないよう、確認試験の実施が推奨されます。特に、他のウイルスマーカー(HBc抗体やHBe抗原・抗体)との整合性を確認することが重要です。

偽陽性の詳細な研究データについてはこちらを参照

定量検査の普及により、より精密なHBs抗原測定が可能になった一方で、低濃度域における偽陽性の可能性も認識されるようになりました。適切な確認試験の実施と結果の慎重な解釈が、正確な診断と適切な患者管理につながります。

(ふじメディカル) 性病検査キット 男女共用 1項目 B型肝炎抗原(HBs抗原)