咀嚼筋の症状と治療方法

咀嚼筋の解剖学的特徴と役割について

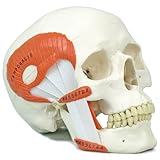

咀嚼筋(そしゃくきん)とは、顎、頬、頭部にある筋肉で、咬筋・側頭筋・外側翼突筋・内側翼突筋のことを言います。これらの筋肉群は、口を開け閉めしたり、食べ物を咬んだりする際に協調して働き、下顎の動きをコントロールしています。

咬筋は顔の側面に位置し、顎を閉じる力を生み出す最も強力な咀嚼筋です。側頭筋は頭の側面(こめかみ部分)に広がり、主に顎を閉じる働きをしますが、下顎の位置決めにも関与しています。内側翼突筋と外側翼突筋は顎の内側に位置し、特に外側翼突筋は口を開いたり、顎を前方や側方に動かしたりする際に重要な役割を果たします。

咀嚼筋の働きは脳の神経に支配されており、咀嚼することで脳が活性化されるなど、人間の生命維持に重要な役割を果たしています。現代の日本人の食生活は、洋食化やインスタント食品の普及により、昔と比べて柔らかいものを食べることが多くなり、咀嚼回数が大幅に減少しました。その結果、日本人の顎は細く弱くなったと言われており、顎関節症を発症するケースが増加しています。

咀嚼力の低下は、顎関節症だけでなく様々な健康問題に繋がる可能性があるため、適切な咀嚼習慣の維持が重要です。

咀嚼筋痛障害の主な症状と原因

咀嚼筋痛障害とは、咀嚼運動時の「食事中」や「口を開け閉めするとき」に痛みが生じる症状です。日本顎関節学会による顎関節症の病態分類(2013)では、咀嚼筋痛障害は顎関節痛障害とともに有痛性顎関節症に分類されます。

主な症状には以下のようなものがあります。

- 咀嚼時の痛み:食事中や会話時に顎に痛みを感じる

- 開口制限:口を大きく開けられない、あくびがしにくい

- 顎のこわばり:特に朝起きた時に顎がこわばっている感覚

- 顔面の疲労感:長時間の会話や食事後に顎や頬部に疲労を感じる

- 頭痛や耳の症状:側頭筋の痛みによる頭痛が生じることがある

- 顎関節の音:口の開閉時にカクカク音やポキポキ音がする

咀嚼筋痛障害の主な原因としては、以下のようなものが挙げられます。

| 原因 | メカニズム | リスク要因 |

|---|---|---|

| 歯ぎしり・食いしばり | 咀嚼筋に過度な負担をかけ続けることで血行障害により炎症が生じる[1] | ストレス、睡眠障害 |

| 不正咬合 | 歯並びが悪いと噛み合わせも悪くなり、アンバランスな咬合力が咀嚼筋をアンバランスにする[1] | 出っ歯、受け口、乱杭歯など |

| 片側咀嚼 | 虫歯がある方で噛むことを避けるために片側だけで噛むと左右の咀嚼筋がアンバランスになる[1] | 虫歯、歯の痛み |

| 咀嚼筋の過緊張 | 筋肉が硬直することで血管を圧迫して血行を悪くする[1] | 精神的ストレス、緊張 |

最新の研究では、咀嚼筋痛障害は単純な「筋肉の痛み」ではなく、筋肉と周囲の結合組織(筋膜)の複合的な問題として捉えられています。2000年前後からの研究により、従来の「筋の損傷と疲労物質の蓄積」という理解から、「筋に隣接する結合組織などの間質の組織変化によって疼痛と機能障害が惹起される」という考え方に変化してきています。

咀嚼筋の痛みに対する効果的な治療アプローチ

咀嚼筋痛障害の治療は、症状の重症度や原因によって異なりますが、基本的には保存的(非侵襲的)な治療が第一選択となります。2000年前後から治療方針が大きく変化し、以前は「安静」が基本でしたが、現在は「適切な運動」が推奨されるようになっています。

1. 理学療法(物理療法)

咀嚼筋痛に対しては、筋肉のコリをほぐすための筋マッサージ、ストレッチを目的とした開口訓練、血行改善を目的とした温冷療法が有効です。具体的な方法には以下のものがあります。

- 筋マッサージ:咀嚼筋のコリをほぐし、血行を改善します。特に咬筋や側頭筋に対して効果的です。研究によれば、マッサージ治療後は咬筋筋厚と高エコーバンドの超音波所見が変化し、筋痛VAS値(痛みの程度)と関連することが示されています。

- 開口訓練:顎関節の可動域を改善するための運動です。自力で行う自動開口訓練、指などで補助する自動介助開口訓練、器具や治療者が介助する他動開口訓練があります。

- ストレッチング:咀嚼筋や頸部筋のストレッチングを行うことで、筋の粘弾性や伸張性を高める効果があります。

- 温冷療法:温熱療法は血行を促進し、冷却療法は急性の炎症や痛みを抑える効果があります。

2. 薬物療法

咀嚼筋や顎関節の痛みに対しては、以下のような薬剤が使用されることがあります。

- 非ステロイド性消炎鎮痛薬:炎症と痛みを抑制する効果があります。

- アセトアミノフェン:比較的安全性が高く、痛みの緩和に効果があります。

- 神経障害性疼痛治療薬:神経の痛みや慢性痛に使用されることがありますが、副作用に注意が必要です。

- トリガーポイント注射:強い咀嚼筋の痛みがある場合、筋マッサージや開口訓練をしやすくするために局所麻酔薬を注射することで痛みの軽減を図ることがあります。

3. スプリント療法(アプライアンス療法)

顎関節症や歯ぎしりに対しては、加熱重合レジンによるハードタイプの口腔内装置(スプリント、マウスピース、ナイトガード)が使用されることがあります。

重要なのは、ソフトタイプのスプリントは食いしばりなどの習癖が誘発されやすいため、専門家の間では使用が推奨されていない場合もあります。

4. 顎関節の治療手技

- パンピングマニピュレーション:顎関節円板の位置がずれたことによる開口障害や顎の位置のずれがある場合、局所麻酔下で関節円板の引っ掛かりの解除を図る処置が行われることがあります。

現代の治療アプローチでは「安静から運動へ」というパラダイムシフトが生じており、適切な運動療法が重視されています。不動による組織の線維化のリスクを避け、積極的なリハビリテーションを促す方向に向かっています。

咀嚼筋のセルフケアと予防法

咀嚼筋の問題は、日常的なセルフケアと適切な予防策によって多くの場合改善や予防が可能です。医療機関での治療と並行して、以下のようなセルフケア方法を実践することが推奨されています。

日常生活での注意点

- 意識的な咀嚼習慣の改善:片側だけで噛む習慣を避け、左右均等に咀嚼するよう心がけましょう。咀嚼回数を増やすことで唾液の分泌も促進され、口腔内の健康維持にも役立ちます。

- 正しい姿勢の維持:猫背や前かがみの姿勢は顎への負担を増やします。デスクワークが多い方は特に姿勢に注意し、定期的に姿勢を正すよう心がけましょう。

- ストレス管理:ストレスは無意識の食いしばりや歯ぎしりの原因になります。瞑想、深呼吸、適度な運動などでストレスを軽減しましょう。

自宅でできるケア方法

- 温罨法(おんあんぽう):蒸しタオルや市販のホットパックを使って、咀嚼筋を温めることで血行を促進し、筋肉の緊張を和らげます。1回10〜15分程度、1日2〜3回行うと効果的です。

- セルフマッサージ:指の腹を使って、咬筋(頬の筋肉)や側頭筋(こめかみ部分)を優しく円を描くようにマッサージします。

セルフマッサージの手順。

1. 清潔な手で行います

2. 顎の角から耳の下にかけて咬筋をやさしくマッサージ(20〜30秒)

3. こめかみ部分の側頭筋を円を描くようにマッサージ(20〜30秒)

4. 顎の内側から首にかけて優しく下へと流すようにマッサージ

5. 1日2〜3回を目安に実施

- 開口ストレッチ:開口訓練は自宅で簡単に行えます。無理な開口は避け、痛みのない範囲で少しずつ行うことが重要です。

食生活の改善

- 咀嚼回数を増やす:一口30回程度を目標に、ゆっくりよく噛んで食べる習慣をつけましょう。これにより咀嚼筋が適度に鍛えられ、唾液の分泌も促進されます。

- 硬さのある食品を取り入れる:現代人は柔らかい食べ物が増えて咀嚼回数が減少していますが、適度に硬い食材を取り入れることで咀嚼筋をバランスよく使うことができます。

予防のための定期的なチェック

- 歯科医院での定期検診:噛み合わせの問題や歯の異常は咀嚼筋の問題を引き起こす可能性があります。定期的な歯科検診で早期発見・早期治療を心がけましょう。

- セルフチェック:朝起きた時に顎の痛みや違和感はないか、口の開閉はスムーズか、など定期的に自己チェックを行いましょう。

顎の痛みや筋肉の違和感、痛みは顎関節症の症状です。このような症状が続く場合は早めに専門医に相談することをお勧めします。

咀嚼筋トレーニングの最新エビデンスと応用

近年の研究では、咀嚼筋痛障害に対する治療アプローチとして「安静」から「適切な運動」へとパラダイムシフトが起きています。不動や安静による組織の線維化に関する研究が報告されるようになり、筋に隣接する結合組織などの間質の組織変化によって疼痛と機能障害が惹起されるという考え方が説明されるようになってきました。

日本補綴歯科学会による最新のエビデンスでは、咀嚼筋痛障害に対する運動療法による痛みの軽減効果について、その有効性が注目されています。以下のような咀嚼筋トレーニングが推奨されています。

1. 筋力増強トレーニング(レジスタンス運動)

咀嚼筋の筋力を向上させることを目的としたトレーニングです。具体的には。

- 開口抵抗運動:下顎を開ける際に、手や専用のトレーニング器具で軽い抵抗を加えながら行います。

- 閉口抵抗運動:顎を閉じる際に、適度な抵抗を加えながら行います。

2. ストレッチング

咀嚼筋の粘弾性や伸張性を高めることを目的としたトレーニングです。

- 咀嚼筋ストレッチング:咀嚼筋を伸ばして柔軟性を高めます。

- 頸部筋ストレッチング:顎と関連する頸部の筋肉もストレッチします。

3. 顎関節可動域(ROM)トレーニング

顎関節の可動域を広げることを目的としたトレーニングです。

- 他動開口訓練:開口器などの器械的な力または術者による徒手的関節受動術を行います。

FIDEMM シリコン咀嚼トレーナー、顎エクササイザー、フェイスエクササイズボール、顔の筋肉のトレーナー、表情筋トレーナー、ジョーラインエクササイズフェイスエクササイザー 顎 トレーニング ソフト シリコン あごエク ササイザー 顎の輪郭改善 顔の皮膚を引き締め、顔の気質を向上させる 二重あご脂肪エクササイザー Vフェイスデバイス