骨密度とYAM値

骨密度 YAM値とは何か - 理解すべき基本概念

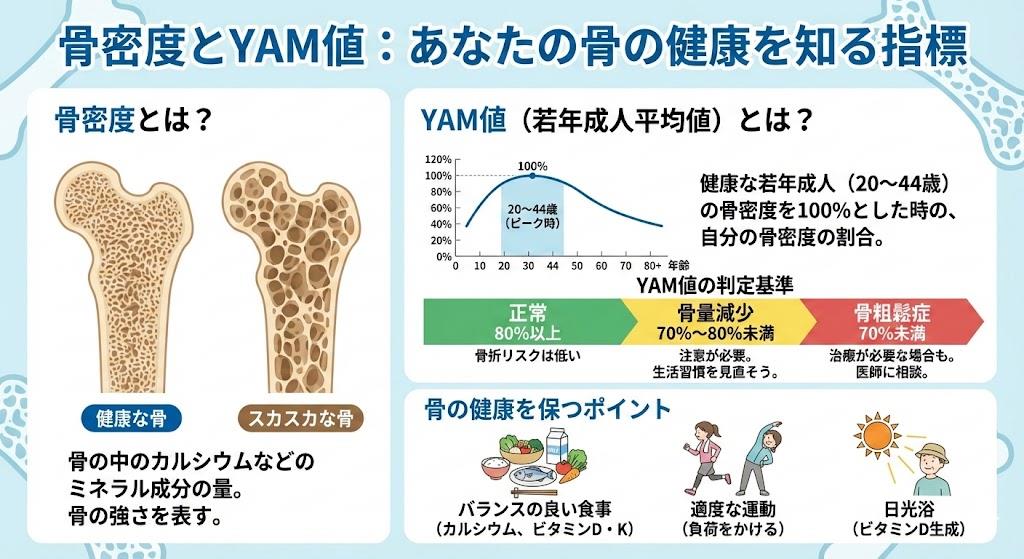

YAM値(Young Adult Mean)とは、若年成人の平均骨密度を基準として、患者さんの骨密度がどの程度であるかを示す数値です。具体的には、腰椎では20~44歳、大腿骨近位部では20~29歳の健康な成人の平均骨密度を100%とし、それと比較して何パーセントかを表します。

骨密度(BMD:Bone Mineral Density)は、骨の単位面積あたりの骨塩量(カルシウムやマグネシウムなどのミネラル量)を表しています。この値が高いほど骨が強く、骨折のリスクが低いと考えられます。

YAM値の重要性は、骨粗鬆症の診断だけでなく、予防や治療効果の評価にも及びます。医療現場では、この数値をもとに患者さんの骨の健康状態を客観的に評価し、適切な治療介入の判断材料としています。

骨密度の測定には、DXA(Dual-energy X-ray Absorptiometry:二重エネルギーX線吸収測定法)が標準的な方法として用いられています。この検査法は精度が高く、放射線被曝量も少ないため、骨密度評価のゴールドスタンダードとされています。

骨密度 YAM値の正常範囲と判定基準の詳細

骨密度のYAM値による判定基準は、日本骨粗鬆症学会の診断基準に基づいて以下のように区分されています。

- YAM値80%以上:正常

- YAM値70~80%未満:骨量減少(骨粗鬆症予備群)

- YAM値70%未満:骨粗鬆症

ただし、この判定基準は脆弱性骨折の有無によって異なります。脆弱性骨折がない場合は上記の基準が適用されますが、脆弱性骨折がある場合は以下のような診断基準となります。

- 椎体骨折または大腿骨近位部骨折がある場合:YAM値に関わらず骨粗鬆症と診断

- その他の脆弱性骨折がある場合:YAM値80%未満で骨粗鬆症と診断

また、骨密度検査の結果には、YAM値だけでなくTスコアやZスコアも表示されることがあります。Tスコアは若年成人の平均値からの標準偏差(SD)を表したもので、-2.5SD以下の場合は骨粗鬆症と診断されます。Zスコアは同年代との比較を示す指標で、年齢とともに平均値が下がるため診断には用いられません。

医療従事者は、これらの判定基準を正確に理解し、患者さんの状態に応じた適切な判断を行うことが重要です。

骨密度検査の種類と臨床現場での活用法

骨密度を測定する検査方法にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴が異なります。

- DXA法(二重エネルギーX線吸収測定法)

- 骨密度測定の標準的な方法

- 腰椎と大腿骨近位部の測定に用いられる

- 精度が高く、放射線被曝量も少ない

- 骨粗鬆症の診断に最適

- 超音波法(QUS)

- 主に踵骨(かかと)で測定

- X線を使用しないため被曝がない

- ポータブル機器で簡便に測定可能

- スクリーニング検査として有用

- OSI値という指標で骨強度を評価

- QCT(定量的CT)

- 3次元的な骨密度評価が可能

- 海綿骨と皮質骨を分けて評価できる

- 被曝量が比較的多い

臨床現場では、対象者の年齢や状態、検査の目的に応じて適切な検査方法を選択することが重要です。例えば。

- 骨粗鬆症の診断には、DXA法による腰椎や大腿骨近位部の測定が推奨される

- 集団スクリーニングには、超音波法が簡便で有用

- 経過観察は同じ測定法、同じ測定部位で行うことが重要

また、自治体によっては骨密度検査を検診で実施している場合がありますので、地域の保健センターや医療機関に確認してみることをお勧めします。

日本骨粗鬆症学会のガイドライン - 骨密度測定の標準的手順について詳細な情報があります

骨密度 YAM値と骨粗鬆症診断の関係性の解析

YAM値は骨粗鬆症診断において中心的な役割を果たしますが、診断は単にYAM値だけでなく、骨折リスク全体を評価して総合的に判断されます。骨粗鬆症は、骨の「量」と「質」の両方が低下する疾患です。このうちYAM値は主に骨の「量」を評価する指標です。

骨粗鬆症の診断プロセスを詳細に見てみましょう。

- 脆弱性骨折の評価。

- 脆弱性骨折とは、軽微な外力によって生じる骨折のこと

- 特に椎体(背骨)骨折や大腿骨近位部(太ももの付け根)骨折は重要

- YAM値による評価。

- 前述の基準に基づき評価(YAM値70%以下で骨粗鬆症)

- 脆弱性骨折がある場合はYAM値80%未満で骨粗鬆症と診断

- Tスコアによる評価。

- Tスコア-2.5SD以下で骨粗鬆症と診断

- 国際的な診断基準としても使用されている

- 二次性骨粗鬆症の除外。

- 薬剤性、内分泌疾患、栄養障害などによる二次性骨粗鬆症の可能性を検討

YAM値と実際の骨折リスクの関連性については、YAM値が10%低下するごとに骨折リスクが約1.5~2倍上昇するという研究結果があります。特にYAM値が70%未満になると骨折リスクが急激に高まることが知られています。

医療現場では、FRAX®(Fracture Risk Assessment Tool)などのリスク評価ツールも併用し、YAM値と他の臨床的骨折危険因子(年齢、性別、体重、既往骨折、家族歴、喫煙、飲酒、ステロイド使用など)を総合的に評価することで、より正確な骨折リスク評価と治療介入の判断が可能になります。

骨密度 YAM値の経年変化と臨床的意義の最新知見

骨密度のYAM値は加齢とともに変化します。特に女性では閉経後に急激な低下が見られることが特徴的です。この経年変化を理解することは、骨粗鬆症の早期発見と予防に重要です。

骨密度の生涯変化のパターン:

- 骨密度は思春期から20歳頃までにピークに達する

- 40歳頃まで比較的安定して維持される

- その後、徐々に低下し始める

- 女性では閉経後に急速に低下(エストロゲン減少による)

- 男性でも60歳以降に低下が加速する

この骨密度の経年変化を科学的に説明するには、「骨リモデリング」という概念が重要です。骨リモデリングとは、古い骨を破骨細胞が吸収し、骨芽細胞が新しい骨を形成するという連続的なプロセスです。加齢や女性ホルモンの減少により、このバランスが崩れ、骨吸収が骨形成を上回るようになると骨密度が低下します。

臨床的には、YAM値の経年変化を追跡することで以下のような意義があります。

- 治療効果のモニタリング。

- 骨粗鬆症治療薬の効果判定

- 通常、治療開始後1~2年で評価

- 早期介入のタイミング判断。

- YAM値70~80%の「骨量減少」段階での予防的介入

- 進行速度の予測と対策立案

- 個別化医療への活用。

- 個人の骨代謝の特性に基づいた治療計画

- 薬剤反応性の予測

最新の研究では、単にYAM値の絶対値だけでなく、その変化率(年間変化率)も重要視されています。年間2~3%以上の急激な骨密度低下がある場合、原因検索と積極的介入が推奨されています。

また、最近の知見では、微細構造評価を含む新しい骨質評価技術(HR-pQCT等)が開発され、YAM値では評価できない骨の質的側面からの骨強度評価も進んでいます。これらの新技術とYAM値を組み合わせることで、より精密な骨折リスク評価が可能になってきています。

日本骨代謝学会による最新の骨密度評価ガイドライン - YAM値の臨床的意義に関する最新の知見が掲載されています

骨密度 YAM値を改善するための科学的根拠に基づく対策

骨密度のYAM値を改善あるいは維持するためには、科学的根拠に基づいた対策が重要です。医療従事者が患者さんに提案できる効果的な方法を紹介します。

1. 栄養管理

- カルシウム摂取。

- 成人の推奨摂取量:650~700mg/日(日本人の食事摂取基準2020年版)

- 良質なカルシウム源:乳製品、小魚、緑黄色野菜、大豆製品

- 過剰摂取(サプリメント併用で1500mg以上/日)は心血管リスク上昇の可能性があり注意

- ビタミンD。

- 推奨摂取量:成人で5.5~8.5μg/日

- 食事源:魚類(特に青魚)、キノコ類、卵黄

- 日光浴(紫外線によるビタミンD生成):15~30分/日の適度な日光浴

- 血中25(OH)D濃度20ng/mL以下の場合はサプリメント補充を検討

- たんぱく質。

- 骨基質の形成に必須

- 推奨摂取量:1.0~1.2g/kg体重/日(高齢者ではやや多め)

2. 運動療法

- 荷重運動。

- ウォーキング、ジョギング、階段昇降

- 週3回以上、30分/回が目安

- 骨への適度な刺激が骨形成を促進

- レジスタンス運動。

- 筋トレーニング(自重、マシン、チューブなど)

- 週2~3回、主要筋群を対象に

- 筋力向上による転倒予防と骨への刺激

- バランス運動。

- 片足立ち、ヨガ、太極拳など

- 転倒予防効果が高い

3. 生活習慣の改善

- 禁煙。

- 喫煙は骨代謝に悪影響

- 骨芽細胞機能低下、女性ホルモン減少

- アルコール摂取制限。

- 過剰摂取(日本酒3合/日以上)は骨代謝に悪影響

- 適量(日本酒1合程度/日)なら許容範囲

- 日常活動量の確保。

- 長時間の座位を避ける

- こまめな立ち上がりや歩行

4. 薬物療法(医師の判断による)

- 骨吸収抑制薬。

- ビスホスホネート製剤

- SERM(選択的エストロゲン受容体モジュレーター)

- 抗RANKL抗体(デノスマブ)

- 骨形成促進薬。

- 活性型ビタミンD3製剤。

- アルファカルシドール

- エルデカルシトール

医療従事者として重要なのは、患者さん個々の状態に合わせた指導と定期的な評価です。YAM値が70~80%の「骨量減少」段階での早期介入が特に効果的であり、骨粗鬆症への進行を遅らせる可能性があります。

また、骨密度検査の定期的な実施(1~2年ごと)により、対策の効果を評価することが推奨されます。特に薬物療法開始後は適切なタイミングでの効果判定が重要です。

日本骨粗鬆症学会による骨粗鬆症予防と治療ガイドライン - 骨密度改善のための科学的アプローチについて詳細が記載されています

骨密度 YAM値解釈の臨床的ピットフォールと注意点

YAM値は骨密度評価の重要な指標ですが、臨床現場で解釈する際にはいくつかの注意点(ピットフォール)があります。医療従事者として知っておくべき重要なポイントを解説します。

1. 測定部位による評価の違い

- 腰椎骨密度の過大評価要因。

- 脊椎の変形性変化(骨棘形成)

- 脊椎圧迫骨折

- 大動脈石灰化

- 腰椎は代謝が活発で治療効果が現れやすいが、上記要因による偽高値に注意

- 大腿骨近位部の評価。

- より正確な骨折リスク予測が可能

- 変形の影響を受けにくい

- ただし、変形性股関節症や人工関節がある場合は評価困難

2. 個体差と測定誤差の考慮

- 最小有意変化(MSC:Minimum Significant Change)。

- DXA法では通常3~5%程度

- これ以下の変化は測定誤差の可能性

- 治療効果判定には少なくとも1~2年の間隔が必要

- 個人内変動。

- 日内変動(1~2%)

- 体位による変動

- 水分・食事状態による影響

3. 二次性骨粗鬆症の見落とし

YAM値が低値でも、単に原発性骨粗鬆症と判断せず、以下の二次性要因の可能性を検討。- 内分泌疾患(甲状腺機能亢進症、副甲状腺機能亢進症、クッシング症候群など)

- 栄養障害(低栄養、ビタミンD欠乏など)

- 薬剤性(ステロイド、抗けいれん薬、抗凝固薬など)

- 悪性腫瘍(多発性骨髄腫など)

- 慢性炎症性疾患(関節リウマチなど)

4. YAM値と実際の骨折リスクの乖離

- YAM値正常でも骨質劣化による骨折リスクあり

- 特に高齢者では、YAM値だけで骨折リスクを過小評価しないよう注意

- YAM値に加え、FRAX®などのリスク評価ツールの併用が重要

5. 年齢層による解釈の違い

- 若年者での低YAM値。

- ピーク骨量到達前の可能性

- 二次性要因の検索が特に重要

- 生活習慣の早期介入が効果的

- 高齢者での解釈。

- 同年代比較(Zスコア)も参考に

- 筋力やバランス能力など他の骨折リスク評価も重要

- サルコペニア合併の評価

6. 異なる測定装置間の互換性

- メーカー・機種が異なる場合、絶対値の直接比較は困難

- 同一患者の経過観察は同一機種で行うべき

- 施設変更時は基準値の違いを考慮した解釈が必要

これらのピットフォールを理解し、YAM値を単独の指標としてではなく、総合的な骨健康評価の一部として解釈することが、医療従事者として重要です。特に、低YAM値の患者さんに対しては、骨折リスク評価と同時に、二次性要因の検索も積極的に行うことが推奨されます。

国際臨床骨密度学会(ISCD)の公式見解 - 骨密度測定の正確な解釈に関するガイドラインを提供しています

![]()

ファンケル (FANCL) 健骨サポート 30日分 [ 機能性表示食品 ] サプリメント (大豆イソフラボン/カルシウム/ビタミンD) 骨 コラーゲン