めまい薬副作用の症状と対処法

めまい薬による抗ヒスタミン系副作用の特徴

めまい治療で頻繁に使用される抗ヒスタミン系薬剤には、ジフェンヒドラミン(トラベルミン)、ジメンヒドリナート(ドラマミン)、メクリジン(ポナミン)があります。これらの薬剤の最も特徴的な副作用は眠気であり、ヒスタミンH1受容体への拮抗作用により中枢神経系に影響を与えます。

患者への指導において重要なポイントは以下の通りです。

特にジフェンヒドラミンには抗コリン作用があるため、前立腺肥大症や閉塞隅角緑内障の患者では症状悪化のリスクがあります。また、てんかんや甲状腺機能亢進症患者では症状増悪の可能性があるため、使用前の医師相談が必要です。

めまい薬ベタヒスチンの消化器副作用と注意事項

メシル酸ベタヒスチン(メリスロン)は、ヒスタミン様作用を有する代表的なめまい治療薬です。本薬の主要な副作用として以下が報告されています:

消化器症状 🔍

皮膚症状

ベタヒスチンの特殊な注意事項として、以下の疾患を持つ患者では慎重投与が必要です:

| 疾患名 | 理由 | 対処法 |

|---|---|---|

| 消化性潰瘍 | 胃酸分泌亢進 | 定期的な胃内視鏡検査 |

| 気管支喘息 | 気道収縮誘発 | 肺機能モニタリング |

| 褐色細胞腫 | 血圧上昇リスク | 血圧の厳重管理 |

めまい薬による循環器系副作用の監視ポイント

dl-塩酸イソプロテレノール(イソメニール)などのβ刺激薬系めまい治療薬では、循環器系への影響が重要な副作用として挙げられます。

主要な循環器副作用。

近年の報告では、β刺激剤による重篤な血清カリウム値低下が海外症例で確認されており、電解質バランスの監視が重要です。作用機序としては、β刺激剤がナトリウム-カリウムポンプに影響し、細胞内へのカリウム移行を促進することが考えられています。

モニタリング項目。

- 定期的な心電図検査

- 血清電解質(特にカリウム値)の測定

- 血圧の継続的な観察

- 患者の自覚症状(動悸、胸痛等)の確認

めまい薬による中枢神経系副作用の臨床的意義

塩酸ジフェニドール(セファドール)は抗コリン様作用により、特異な中枢神経系副作用を示します。最も注意すべき副作用として、投与開始3日以内の精神症状があります:

重要な精神神経症状。

海外報告では、通常用量でも投与開始から3日以内に上記症状が出現し、投与中止後3日以内に症状が消失することが確認されています。これらの症状は可逆性であることが特徴的ですが、患者の安全性を考慮した慎重な投与が必要です。

また、ラスミジタンによる浮動性めまいも注目すべき副作用です。臨床試験では浮動性めまいの発現割合が14.7%から39.4%と高く、中枢移行性による中枢神経系への影響が考えられています。

めまい薬副作用を誘発する患者背景因子の分析

めまい薬の副作用発現には個人差があり、特定の患者背景因子がリスクを高めることが判明しています。

高リスク患者の特徴。

高齢者 👴

アレルギー体質患者 🤧

薬物相互作用のリスク要因。

ラスミジタンの臨床試験データでは、めまいのリスク因子として以下が特定されています:

- 高用量投与

- 非ヒスパニック系民族

- 軽度から中等度の頭痛重症度

- 低BMI値

これらの因子を考慮した個別化医療のアプローチが、副作用リスクの最小化には不可欠です。

患者教育においては、副作用の早期発見と適切な対処法について十分な説明を行い、定期的なフォローアップによる安全性の確保が重要です。特に皮膚の痒みや発疹、排尿障害、過度の眠気などの症状が現れた場合は、速やかな医療機関受診を指導する必要があります。

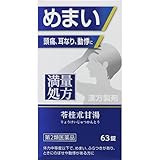

【第2類医薬品】テイラック 24錠