めまいの薬副作用

めまいの薬ベタヒスチン副作用プロファイル

ベタヒスチンメシル酸塩(メリスロン®)は、めまい治療の第一選択薬として広く使用されているが、その安全性プロファイルの理解は重要である。

主要な副作用として報告されているのは、悪心・嘔吐が最も頻度が高く、次いで発疹などの皮膚症状が見られる。 これらの副作用の発現機序は、ベタヒスチンがヒスタミン様作用を有することに起因している。

消化器系副作用の特徴:

- 悪心:軽度から中等度、服用初期に多い

- 嘔吐:悪心に続発することが多い

- 胃部不快感:食後服用で軽減可能

皮膚症状の特徴:

- 発疹:アレルギー様反応として出現

- 蕁麻疹:即時型反応の可能性

- 皮膚搔痒感:軽度で一過性のことが多い

重要な点として、ベタヒスチンは重大な副作用の報告がなく、比較的安全性の高い薬剤とされている。 しかし、ヒスタミン様作用により、特定の病態では注意が必要である。

めまいの薬ジフェニドール副作用特性

ジフェニドール(セファドール®)は、内耳障害によるめまいに対して効果的だが、特徴的な副作用プロファイルを有している。

臨床試験データでは、5951例中454例(7.63%)で副作用が報告されており、ベタヒスチンと比較して副作用発現頻度が高い傾向にある。

主要副作用とその頻度:

- 口渇:最も高頻度(抗コリン作用による)

- 食欲不振:消化器系への影響

- 胸やけ:胃酸分泌との関連

- 浮動感・不安定感:ふらつきとして認識される

抗コリン作用による副作用メカニズム:

抗コリン作用は、アセチルコリンの働きを阻害することで以下の症状を引き起こす。

- 唾液分泌減少→口渇

- 消化管運動低下→便秘、食欲不振

- 膀胱収縮抑制→排尿困難

- 瞳孔散大→眼圧上昇

これらの作用機序を理解することで、副作用の予測と対処が可能となる。特に前立腺肥大症や緑内障の既往がある患者では、使用前の詳細な評価が必要である。

めまいの薬治療薬物相互作用注意点

めまい治療薬の薬物相互作用は、主に薬力学的相互作用と薬物動態学的相互作用に分類される。特に高齢者では複数薬剤の併用が多く、相互作用のリスクが高まる。

ベタヒスチンの相互作用:

ジフェニドールの相互作用:

- 抗コリン薬:作用増強のリスク

- 三環系抗うつ薬:抗コリン作用の相加効果

- パーキンソン病治療薬:運動機能への影響

併用注意が必要な薬物群:

- 中枢抑制薬:鎮静作用の増強

- 降圧薬:めまい症状の悪化可能性

- 抗てんかん薬:平衡感覚への影響

臨床現場では、薬歴の詳細な聴取と、相互作用チェックシステムの活用が重要である。特に市販薬との併用についても注意深く評価する必要がある。

めまいの薬特殊病態安全性管理

めまい治療薬の使用において、患者の基礎疾患や特殊病態を考慮した安全性管理は極めて重要である。

消化性潰瘍合併例での管理:

ベタヒスチンはヒスタミンH2受容体を刺激し、胃酸分泌を促進する可能性がある。 消化性潰瘍の既往がある患者では:

- プロトンポンプ阻害薬の併用検討

- 症状モニタリングの強化

- 代替薬への変更も考慮

気管支喘息合併例での注意点:

ベタヒスチンのヒスタミン様作用により、気道収縮を引き起こす可能性がある。 喘息患者では:

- 呼吸機能の定期評価

- 気管支拡張薬の準備

- 症状悪化時の対応プロトコル策定

腎機能障害例での薬物選択:

ジフェニドールは重度腎機能障害患者で禁忌である。 腎機能低下例では:

- クレアチニンクリアランスの確認

- 薬物蓄積リスクの評価

- 代替治療法の検討

褐色細胞腫・パラガングリオーマ例:

ベタヒスチンによるアドレナリン過剰分泌のリスクがあり、血圧上昇を引き起こす可能性がある。 これらの疾患では使用禁忌とされている。

めまいの薬副作用モニタリング評価方法

効果的な副作用モニタリングは、患者安全の確保と治療継続性の向上に不可欠である。医療従事者は体系的なアプローチを採用する必要がある。

初回処方時の評価項目:

- 既往歴・併用薬の詳細確認

- アレルギー歴の聴取

- ベースライン症状の記録

- 患者・家族への副作用説明

定期的モニタリング項目:

週単位での評価:

- めまい症状の改善度

- 副作用症状の有無・程度

- 日常生活への影響度

- 服薬コンプライアンス

月単位での評価:

- 血液検査所見(必要時)

- 血圧・脈拍の変動

- 体重変化

- QOL評価

重要な副作用サインの早期発見:

患者・家族に対して以下の症状出現時の受診指導を行う。

- 持続する悪心・嘔吐

- 皮疹の拡大・悪化

- 呼吸困難・喘鳴

- 排尿困難・尿閉

- 視力変化・眼痛

文書化とフォローアップ:

副作用情報の適切な記録と関係者間での情報共有は、継続的な安全管理に必要である。電子カルテシステムを活用した警告機能の設定も効果的である。

定期的な薬剤師面談により、患者の主観的な症状変化を客観的に評価し、必要に応じて処方変更や対症療法の検討を行う。これにより、治療効果を維持しながら副作用リスクを最小化することが可能となる。

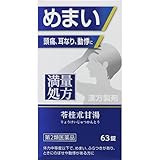

【第2類医薬品】神農苓桂朮甘湯エキス錠 63錠