アスペルギルス症ガイドラインにおける診断と治療

アスペルギルス症ガイドラインの診断基準

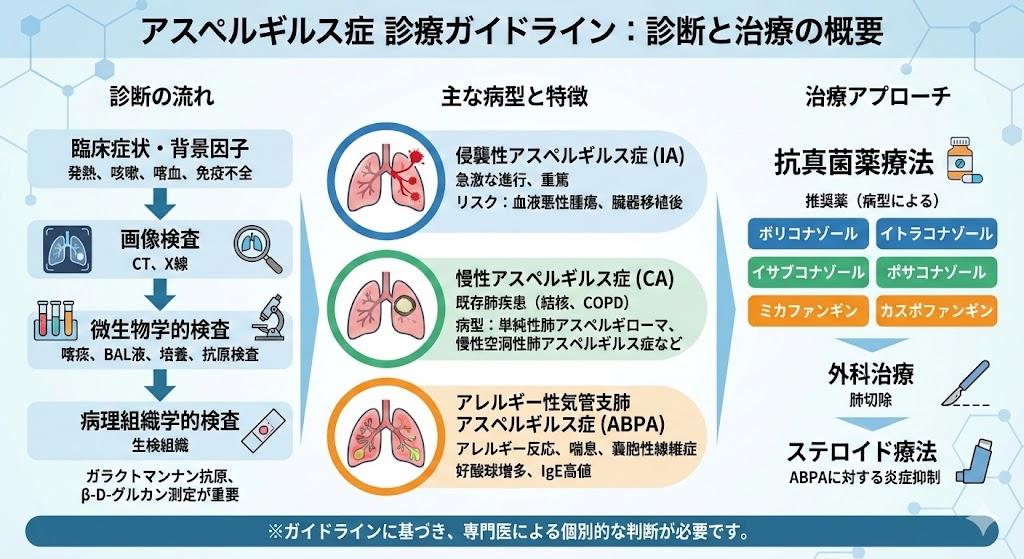

アスペルギルス症の診断において、日本の深在性真菌症ガイドラインでは3つの診断カテゴリーが設定されています。確定診断例(proven fungal infection)は感染部位からのアスペルギルス属の組織学的検出または培養陽性が必須となります。日本のガイドラインでは喀痰や気管支肺胞洗浄液からのアスペルギルス検出も、画像診断や血清診断が陽性の症例では確定診断の基準に加えられています。

chemotherapy+2

臨床診断例(clinically documented fungal infection)は典型的な臨床症状と画像所見があり、血清診断または遺伝子診断が陽性の場合に該当します。胸部CTにおけるhalo signやair crescent signなどの特徴的な画像所見は、侵襲性肺アスペルギルス症の診断に重要な役割を果たします。これらの画像所見に加えて、ガラクトマンナン抗原やβ-Dグルカンなどの血清診断が陽性であれば臨床診断が可能となります。

jsmm+3

疑い例(possible fungal infection)は画像診断または血清・遺伝子診断のいずれか一方のみが陽性の場合で、診断精度向上のための追加検査を行いながら治療を開始することが推奨されています。

jsmm+1

アスペルギルス症ガイドラインにおける血清診断と検査方法

血清診断としてガラクトマンナン抗原検査は侵襲性アスペルギルス症の診断において重要な補助検査として位置づけられています。血液疾患患者では血中ガラクトマンナン抗原のカットオフ値を0.5とすることで感度の向上が期待できます。しかし造血幹細胞移植後や好中球減少を呈する血液疾患以外の疾患領域では、血中ガラクトマンナン抗原検査の有用性は確立されていないことに注意が必要です。

test-directory.srl+1

気管支肺胞洗浄液(BALF)中のガラクトマンナン抗原検査は血清検査よりも高い感度を示すことが報告されています。カットオフ値を0.5とした場合の感度は93%、特異度は87%と報告されており、侵襲性肺アスペルギルス症の診断に有用です。特に慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの非血液疾患においては、血清と比較してBALFでのガラクトマンナン検査の感度が高いとされています。

kameda+1

慢性肺アスペルギルス症の診断においては、アスペルギルス沈降抗体検査が最も感度が高いとされています。本邦の検討では慢性肺アスペルギルス症に対するアスペルギルス沈降抗体の感度は78.9%、特異度は95.6%と報告されています。β-Dグルカンは侵襲性真菌症の診断補助検査として有用ですが、アスペルギルス症に特異的ではないため他の検査と併用することが重要です。

jrs+3

アスペルギルス症ガイドラインの治療薬選択

侵襲性肺アスペルギルス症の標的治療では、ボリコナゾールが第一選択薬として推奨されています。2002年に発表されたランダム化比較試験では、12週目の有効率と生存率がボリコナゾール群で53%、71%であり、アムホテリシンB群の32%、58%に比べ有意に優れていました。ボリコナゾールの有効血中濃度はトラフ値で1~2µg/mL以上とされており、治療効果を確保するためには治療薬物モニタリング(TDM)の実施が推奨されます。

msdmanuals+2

日本人を対象とした遺伝子解析では、ボリコナゾールの代謝能が低下しているpoor metabolizerの頻度が20%程度と欧米人に比べ高率であることが報告されています。このため日本人に対してボリコナゾールを効果的かつ安全に使用するためには、TDMを行うことが特に重要です。トラフ値が4µg/mL以上で持続する場合は肝機能障害に注意が必要であり、血中濃度の適切な管理が求められます。

kobe-kishida-clinic+1

侵襲性アスペルギルス症に対するボリコナゾールの治療期間は通常6~12週間を目安としますが、患者の状態により延長が必要になることがあります。2019年のLancet Infectious Diseases誌の多施設共同研究では、6週間以上のボリコナゾール投与群で予後が改善したことが報告されており(6週未満 vs 6週以上 90日死亡率 28% vs 17% p<0.001)、十分な治療期間の確保が重要です。

kobe-kishida-clinic

アスペルギルス症ガイドラインにおけるリポソーマル製剤と代替治療

リポソーマルアムホテリシンB(L-AMB)はボリコナゾールと同様に侵襲性肺アスペルギルス症の第一選択薬として位置づけられています。2007年に発表されたランダム化二重盲検試験では、標準用量3mg/kg/日の有効率は50%、生存率は72%であり、ボリコナゾールとほぼ同等の効果が期待されると考えられています。

kameda+1

L-AMBはムーコル症も含む幅広い抗真菌活性を持つため、胸部CT所見でreversed halo signが認められる場合や、十分量のアゾール系薬やキャンディン系薬の投与中に新たな胸部陰影が出現した場合では、L-AMBの投与が推奨されます。特に免疫抑制薬などの腎機能障害をきたしやすい薬剤を併用する場合や、A. terreusが原因と判明した施設では、ボリコナゾールを選択することが望ましいとされています。

jsmm+1

キャンディン系薬剤であるミカファンギン(MCFG)とカスポファンギン(CPFG)は、アスペルギルス属に対する抗真菌活性を有しており、第一選択薬が無効または使用できない場合のサルベージ治療として有効性が報告されています。ガイドラインではMCFGを侵襲性肺アスペルギルス症に対して投与する場合、150~300mg/回/日が推奨されていますが、高用量では肝機能障害に十分注意することが重要です。

jsmm+1

アスペルギルス症ガイドラインのリスク因子と予防戦略

侵襲性肺アスペルギルス症の主要なリスク因子として、好中球減少(好中球数500/mm³未満が10日以上持続)が最も重要とされています。特に急性白血病に対する化学療法や造血幹細胞移植など長期の深い好中球減少を伴う治療でリスクが高まります。同種移植後に移植片対宿主病(GVHD)を発症し、ステロイド治療を受けている患者も高リスク群に分類されます。

maruoka+2

環境対策としてHEPAフィルターの使用が推奨されており、特に病院内や周辺に建設工事がある場合は発症頻度が高くなるため、免疫抑制状態の患者はこれらの環境に近づかないことが重要です。病室では陽圧換気とHEPAフィルターの組み合わせが効果的とされています。

maruoka+1

ハイリスク患者に対する抗真菌薬の予防投与として、イトラコナゾール、ボリコナゾール、ポサコナゾール、ミカファンギンなどが使用されます。急性骨髄性白血病により好中球減少を来した患者や移植片対宿主病の患者には、ポサコナゾールまたはイトラコナゾールの予防投与が考慮されます。侵襲性アスペルギルス症発症のリスク因子を有する期間は投薬を継続することが推奨されています。

jstct+2

アスペルギルス症ガイドラインにおける慢性型の診断と管理

慢性進行性肺アスペルギルス症(CPPA)は、基礎肺疾患を有する患者に発症する緩徐進行性の感染症で、国際ガイドラインでは3カ月以上の症状持続期間で定義されています。主な症状として長期間にわたる咳と痰、発熱や体重減少が見られ、進行すると呼吸困難や喀血を呈します。喀血は病変部位の血管破綻により生じ、大量喀血は致死的となる可能性があるため緊急対応が必要です。

hokuto+4

深在性真菌症の診断・治療ガイドライン2014では、確定診断の基準としてアスペルギルス沈降抗体検査が挙げられています。アスペルギルス沈降抗体は慢性肺アスペルギルス症において最も感度が高いとされており、単純性肺アスペルギローマなどで組織侵襲が少ない場合は、血中のβ-Dグルカンやガラクトマンナン抗原は上昇しにくいため、アスペルギルス沈降抗体の測定が推奨されます。

clinicalsup+2

慢性進行性肺アスペルギルス症の治療は、アスペルギルスに効果のある抗真菌薬を使用します。初期治療として点滴による治療を行い、ボリコナゾールが第一選択薬となります。維持療法としてはボリコナゾールやイトラコナゾールの経口薬で6ヶ月以上の治療が推奨されており、病状や病態が安定していれば中止を検討します。

kameda+3

アスペルギルス症ガイドラインの併用療法と新たな治療戦略

侵襲性肺アスペルギルス症に対する治療効果の向上を期待し、様々な併用療法の検討が行われています。キャンディン系薬とボリコナゾールまたはL-AMBとの併用が有効だったとの報告があり、特にCT画像とガラクトマンナン抗原陽性で診断されたprobable IPAでは併用療法の生存率が有意に優れていたことが示されています。現時点では侵襲性肺アスペルギルス症に対する抗真菌薬の併用療法の有効性を示す成績は限られていますが、重症化や難治化が予想される症例においては、キャンディン系薬と他の抗真菌薬との併用も選択肢の1つとして考えてよいとされています。

jsmm

好中球減少時の発熱(febrile neutropenia)に対する経験的治療では、アスペルギルス属とカンジダ属の両者をカバーする抗真菌薬が推奨されます。近年ではリスク因子と発熱だけではなく、ガラクトマンナン抗原など真菌学的検査やCTでの特徴的な画像所見を参考にして抗真菌薬を開始するpre-emptiveまたはdiagnostic-driven therapyといった治療概念が提唱されています。

jsmm+1

ドイツの新しいガイドライン(2025年)では、ICU重症患者における侵襲性肺アスペルギルス症の治療として、第一選択薬にイサブコナゾールとボリコナゾールが推奨され、代替薬としてリポソーマルアムホテリシンBが挙げられています。重症患者における侵襲性アスペルギルス症は診断上および治療上の課題であり、適応がある場合は侵襲性アスペルギルス症を考慮し、適切な診断検査を開始すべきとされています。

kameda

日本医真菌学会のアスペルギルス症の診断・治療ガイドライン2015では、侵襲性肺アスペルギルス症の診断基準と治療選択について詳細な推奨事項が記載されています

亀田総合病院の慢性進行性肺アスペルギルス症の解説では、深在性真菌症の診断・治療ガイドライン2014に基づいた具体的な治療方法が紹介されています

MSDマニュアルプロフェッショナル版では、Infectious Diseases Society of Americaのガイドラインに基づいたアスペルギルス症の治療指針が掲載されています

病院感染対策ガイドライン 改訂版