アデノシン三リン酸とミトコンドリア

アデノシン三リン酸の分子構造と高エネルギー結合

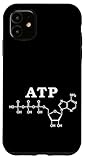

アデノシン三リン酸(ATP)は、アデニン塩基とリボース糖に3つのリン酸基が結合した高エネルギー化合物です。リボースの5'位の炭素に結合したリン酸基同士は、ホスホ無水物結合と呼ばれる高エネルギー結合で連結されています。この結合は一般的なリン酸エステル結合(ΔG°' = -3〜4 kcal/mol)と比較して、ATPからADP(アデノシン二リン酸)とリン酸(Pi)への加水分解反応では標準自由エネルギー変化ΔG°' = -30.5 kJ/mol(-7.3 kcal/mol)と非常に大きなエネルギーを放出します。

参考)アデノシン三リン酸 - Wikipedia

細胞内環境では、ATP濃度がADP濃度の約10倍高く、リン酸濃度も標準状態より低い(1〜10 mM程度)ため、実際の自由エネルギー変化(ΔG)は-10〜11 kcal/molに達します。この大きなエネルギー変化により、ATPは生体内の様々な吸エルゴン反応(エネルギーを必要とする反応)を駆動する「エネルギー通貨」として機能します。人間は一日に自身の体重とほぼ同じ重さのATPを合成し、消費することで生命活動を維持しています。

参考)ATP - 光合成事典

ATPからADP + Piへの加水分解、あるいはATPからAMP(アデノシン一リン酸)とピロリン酸(PPi)への分解により、リン酸基が1つまたは2つ取り除かれます。この反応で放出されるエネルギーは、タンパク質合成、神経細胞の活動、筋肉の収縮など、エネルギーを必要とする多くの生体反応に利用されます。

参考)ビデオ: ATPの加水分解

ミトコンドリアにおける酸化的リン酸化とATP合成機構

ミトコンドリアは真核細胞のエネルギー産生工場として、細胞内で消費される大部分のATPを供給します。ミトコンドリアは二重膜構造を持ち、外膜と内膜に区分されています。内膜はマトリクス(内部空間)に向かってひだ状またはパイプ状に折り畳まれた構造を形成しており、この部分をクリステと呼びます。クリステ構造により内膜の表面積が大幅に増加し、ATP産生効率が向上します。

参考)蛍光ATPプローブによるミトコンドリア呼吸活性の評価

酸化的リン酸化は、電子伝達系に共役して起こるATP合成反応で、ミトコンドリア内膜で進行します。電子伝達系は、複合体I〜IVと呼ばれる一連のタンパク質複合体、ユビキノン(CoQ)、シトクロムcから構成されます。NADHやFADH₂などの電子キャリアから電子が複合体に順次転送される過程で、プロトン(H⁺イオン)がミトコンドリア内膜を横切ってマトリクスから膜間スペースへ送り出されます。

参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6559295/

このプロトン濃度勾配が電気化学的ポテンシャル(プロトン駆動力)を形成し、溜まったプロトンがマトリクス側に流れる際に、ATP合成酵素(複合体V、F₁F₀-ATP synthase)が羽根車のように回転します。この回転運動がADPと無機リン酸(Pi)からATPを合成する化学反応に変換されます。ATP合成酵素は、プロトン濃度勾配という位置エネルギーを化学エネルギーであるATP合成に変換する分子機械として機能しています。

参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10722325/

大塚製薬:ミトコンドリアでの酸素を利用したエネルギー産生の詳細な図解

電子伝達系とATP合成効率

電子伝達系では、複合体I(NADH-ユビキノン還元酵素)がNADHから、複合体II(コハク酸脱水素酵素)がコハク酸から電子を受け取ります。これらの電子は、ユビキノン、複合体III(ユビキノール-シトクロムc還元酵素)、シトクロムc、複合体IV(シトクロムcオキシダーゼ)を経て、最終的に酸素分子(O₂)に渡され、水分子(H₂O)が生成されます。

参考) 電子伝達系[electron transport c…

この一連の酸化還元反応により、複合体I、III、IVでプロトンが膜間スペースへ送り出されます。1分子のNADHが酸化されると約2.5分子のATP、1分子のFADH₂からは約1.5分子のATPが合成されます。グルコース1分子が完全に酸化される場合、解糖系で2 ATP、クエン酸回路で2 ATP(基質レベルのリン酸化)、電子伝達系で約34 ATPが生成され、合計約38 ATPが産生されます。

参考)リン酸化を理解する: ATP 合成から細胞シグナル伝達まで …

酸化的リン酸化は、基質レベルのリン酸化と比較して圧倒的に効率的なATP産生方法です。電子伝達系とATP合成の共役(coupling)により、栄養素の酸化で得られたエネルギーが効率よくATPの高エネルギーリン酸結合に変換されます。呼吸を盛んに行う細胞ではクリステが多く発達し、ミトコンドリア1個あたりのATP産生能力が調節されています。

参考)クリステとは?

ATP加水分解による生体エネルギー利用

合成されたATPは、細胞内の様々な部位で加水分解されることで、蓄えられたエネルギーを放出します。骨格筋の収縮では、ミオシン頭部に含まれるATP分解酵素(ATPase)がATPをADPに分解し、その際に放出されるエネルギーがアクチンとミオシンの滑走運動を引き起こします。筋収縮だけでなく、収縮後のカルシウムイオン(Ca²⁺)を濃度勾配に逆らって筋小胞体に取り込む能動輸送にもATPが必要です。

参考)骨格筋のエネルギー代謝|骨格筋の機能

ATPの加水分解エネルギーは、以下のような多様な生体反応に利用されます。

- タンパク質、核酸、脂質などの生体高分子の合成

- イオンポンプによる能動輸送(Na⁺-K⁺ ATPaseなど)

- 神経細胞の活動電位の維持と神経伝達

- 細胞分裂や細胞内物質輸送

- 解毒反応や代謝調節

ATP加水分解で生じたADPやAMPは、再びミトコンドリアでリン酸化されてATPに再合成されます。この合成と分解のサイクルが絶え間なく繰り返されることで、細胞は必要なエネルギーを安定的に供給されます。骨格筋では、ATP不足が筋疲労の原因となるため、クレアチンリン酸系、解糖系、有酸素系という複数のATP補充経路が存在します。

参考)ミトコンドリアでの酸素を利用したエネルギー産生|酸素研究所 …

JoVE:ATPの構造と加水分解反応の可視化動画

ミトコンドリア機能低下とATP産生障害の臨床的意義

ミトコンドリア機能障害は様々な疾患の病態に関与します。

ミトコンドリア病は、ミトコンドリア内のATP合成機能が低下することで引き起こされる全身性の代謝疾患です。生命活動に必要なエネルギー(ATP)の約95%をミトコンドリアが産生しているため、その機能異常はエネルギーを大量に必要とする脳、心臓、筋肉、腎臓などの臓器に特に重篤な障害をもたらします。

参考)https://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20170601_01web.pdf

ミトコンドリアDNA(mtDNA)の突然変異や核DNAにコードされる関連遺伝子の異常により、電子伝達系複合体の機能障害が生じます。呼吸鎖複合体に障害が起こると、ATP産生の低下に加えて活性酸素種(ROS)が過剰に産生され、酸化ストレスが細胞障害をさらに悪化させます。ミトコンドリア病の症状は進行性で、脳筋症状、心筋症、糖尿病、腎障害、視覚障害など多彩な臨床像を呈します。

参考)https://www.amed.go.jp/news/seika/files/000104135.pdf

これまで有効な治療法が確立されていませんでしたが、近年の研究により新しい治療戦略が開発されています。東北大学の研究グループは、インドール化合物の誘導体MA-5がATP合成酵素の集合体形成を促進し、ATP産生を活性化する新たなメカニズムを発見しました。MA-5はミトコンドリア病患者由来の細胞の約96%に細胞保護効果を示し、世界初の根本的治療薬候補として期待されています。この化合物はミトフィリンと結合してATP合成酵素複合体の形成を促進し、ミトコンドリア機能を改善します。

参考)https://www.mitomoonshot.med.tohoku.ac.jp/image/achievements/press_20211206.pdf

東北大学:ミトコンドリア病治療薬MA-5の研究成果(PDF)

ATP合成制御とエネルギー代謝調節の最新知見

ATP合成酵素は単にATPを産生するだけでなく、逆反応としてATPを加水分解してプロトンをポンピングする機能も持ちます。この双方向性は、低酸素状態や虚血など特殊な条件下で重要な意味を持ちます。近年の研究では、(+)-エピカテキンなどの化合物がATP加水分解を選択的に阻害し、ATP合成には影響を与えないことが示されています。このような選択的阻害は、虚血再灌流傷害などの病態において細胞機能を保護する新しい治療アプローチとして注目されています。

参考)https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.15252/embj.2023114141

ミトコンドリアはエネルギー産生だけでなく、活性酸素種(ROS)の産生、カルシウム調節、アポトーシス制御など多様な機能を持つシグナル伝達のハブとして機能します。ATP合成の過程で副産物として発生する活性酸素は、適切な量であればシグナル分子として働きますが、過剰になると酸化ストレスにより細胞障害を引き起こします。

参考)https://www.tmghig.jp/research/topics/202210-14601/

がん細胞では、正常細胞と異なり酸化的リン酸化よりも解糖系が亢進する現象(ワールブルグ効果)が知られています。このエネルギー代謝の変化は、がん細胞の増殖や生存に重要な役割を果たしており、ミトコンドリア酵素を標的とした新しい抗がん治療戦略の開発が進められています。また、老化、神経変性疾患、代謝疾患においてもミトコンドリア機能の低下とATP産生障害が中心的な病態機序として関与することが明らかになっています。

参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10393386/

ATP合成酵素の二量体・オリゴマー形成は、ミトコンドリア内膜のクリステ構造の維持に重要であり、その異常は酸化的リン酸化の効率低下を招きます。これらの超分子構造の制御機構の解明は、ミトコンドリア病や加齢関連疾患の新しい治療標的となる可能性があります。

参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3788808/

日本生化学会:ミトコンドリア病とその治療薬開発の総説

臨床応用と将来展望:ATP代謝を標的とした治療戦略

ATP代謝の理解は、多様な疾患の病態解明と治療法開発に直結します。ミトコンドリア病に対しては、従来のビタミン剤投与などの対症療法に加えて、MA-5のようなATP合成を直接活性化する化合物が開発され、臨床応用に向けた研究が進んでいます。これらの化合物は、ATP合成酵素の会合体形成を促進し、効率的なATP産生を可能にします。

低酸素状態では、チトクロームcオキシダーゼ(複合体IV)の活性調節因子であるHigd1aなどの分子が、ATP産生量の維持に重要な役割を果たします。このような内因性の保護機構を模倣した治療戦略は、虚血性心疾患や脳卒中などの治療に応用できる可能性があります。また、神経変性疾患においても、ミトコンドリア機能を回復させることで神経細胞死を予防できることが示されています。

参考)ミトコンドリア機能を回復させることで神経細胞死の予防に成功|…

ATP濃度の細胞内分布や時間的変化を可視化する技術の開発により、生きた細胞内でのATP動態をリアルタイムに観察できるようになりました。FRETベースのATPバイオセンサーを用いた研究により、ミトコンドリア呼吸活性の評価や疾患モデルにおけるエネルギー代謝異常の解析が可能となっています。これらの技術は、新規治療薬のスクリーニングや薬効評価にも応用されています。

参考)生きた細胞内のATP濃度をリアルタイムに可視化する技術を開発…

さらに、ミトコンドリア標的型薬物送達システム(MITO-Porter)などのナノテクノロジーを用いたアプローチにより、治療薬をミトコンドリアに直接送達する技術開発も進んでいます。これらの革新的技術により、ATP代謝異常を呈する様々な疾患に対する効果的な治療法の確立が期待されています。

参考)ミトコンドリア病とその治療薬開発に向けて

医療従事者にとって、ATPとミトコンドリアの分子機構を深く理解することは、エネルギー代謝異常に起因する多様な疾患の診断・治療において不可欠です。基礎研究の進展により、従来は治療困難であった疾患に対する新しい治療戦略が次々と開発されており、今後の臨床応用が大いに期待されます。

「アデノシン三リン酸(さんリンさん):世界で一番 貴重な通貨」英語 生物学 生化学 生物化学 科学 理科 有機化学 パーカー