マクロライド少量長期投与ガイドライン

マクロライド少量長期投与の適応疾患と投与基準

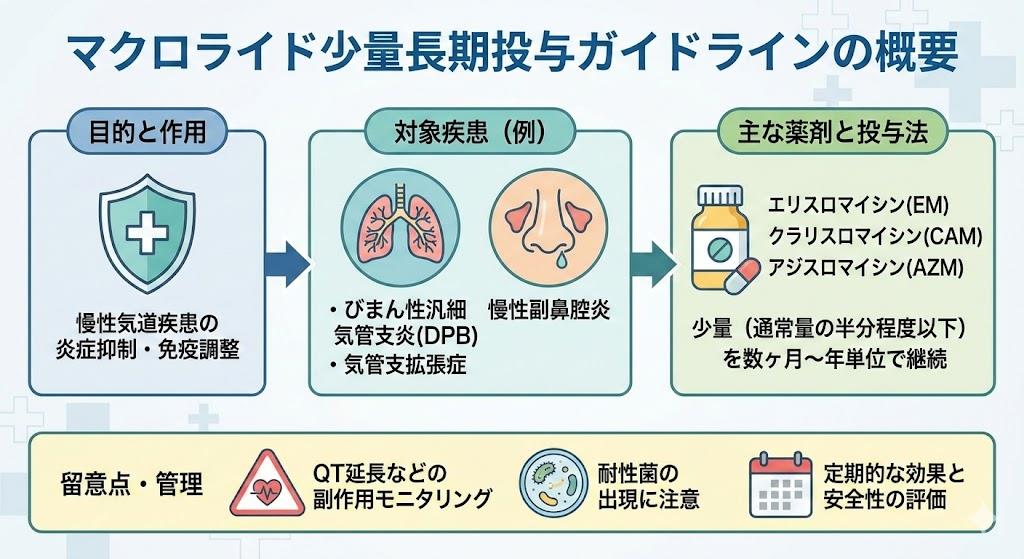

マクロライド少量長期投与療法は、慢性気道感染症の治療において重要な位置を占める治療法です。この治療法の主な適応疾患として、びまん性汎細気管支炎(DPB)、慢性副鼻腔炎、気管支拡張症、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などが挙げられます。特にびまん性汎細気管支炎では、マクロライド少量長期投与の導入により5年生存率が62.9%から91.4%へと飛躍的に改善し、予後が劇的に改善されました。

参考)公益社団法人 福岡県薬剤師会 |質疑応答

慢性副鼻腔炎に対する投与基準では、成人は1日エリスロマイシン400~600mg、またはクラリスロマイシン200mg、またはロキシスロマイシン150mgを通常量の半分の量で投与します。投与期間は通常3~6ヶ月とされていますが、症状の改善状況に応じて調整が必要です。びまん性汎細気管支炎の場合、エリスロマイシン400-600mg/日またはクラリスロマイシン200-400mg/日が推奨され、6ヶ月以上の長期投与が一般的です。

参考)マクロライド少量長期投与療法について href="https://ito-jibika.net/byouki-kaisetsu/%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E5%B0%91%E9%87%8F%E9%95%B7%E6%9C%9F%E6%8A%95%E4%B8%8E%E7%99%82%E6%B3%95%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/" target="_blank">https://ito-jibika.net/byouki-kaisetsu/%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E5%B0%91%E9%87%8F%E9%95%B7%E6%9C%9F%E6%8A%95%E4%B8%8E%E7%99%82%E6%B3%95%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/amp;#8211; 耳鼻科…

気管支拡張症に対しては、年間3回以上の急性増悪を経験する患者に対して、他の治療法(気道クリアランス療法、理学療法など)で十分な管理が困難な場合に適応を考慮すべきとされています。投与期間については6ヶ月以上の継続が有効と示されていますが、不必要な長期使用を避けるため、定期的な効果判定が重要です。

参考)https://www.jrs.or.jp/information/file/makuroraidokoukinyakunofusoku20250424.pdf

日本呼吸器学会による気管支拡張症に対するマクロライド系抗菌薬の適正使用に関する詳細なガイドライン

マクロライド少量長期投与における薬剤選択と用法用量

マクロライド少量長期投与療法では、14員環マクロライドが主に使用されます。代表的な薬剤としてエリスロマイシン、クラリスロマイシン、ロキシスロマイシンがあり、このうちクラリスロマイシンはエリスロマイシンに比べて効果が高いとされています。

参考)マクロライド少量持続療法の意義 (medicina 61巻1…

| 薬剤名 | 通常投与量(成人) | 投与回数 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| エリスロマイシン | 400~600mg/日 | 分2~分3 | 最も歴史のある14員環マクロライド |

| クラリスロマイシン | 200~400mg/日 | 分1~分2 | エリスロマイシンより効果が高い |

| ロキシスロマイシン | 150mg/日 | 分1 | 1日1回投与が可能 |

投与量は通常量の約半量とするのが原則で、これは抗菌作用ではなく抗炎症作用や免疫調節作用を期待するためです。小児の場合、クラリスロマイシン100~200mg/日(体重10~15mg/kg/日の約1/2~1/3)が使用されます。

参考)https://www.jstage.jst.go.jp/article/jibirin1925/88/6/88_6_825/_pdf

投与方法については、クラリスロマイシンの場合、成人で200mg分1投与または200mg分2投与が行われ、鼻閉や鼻漏の改善において分2投与の方が有効率が高いという報告があります。投与期間は最低3ヶ月、通常3~6ヶ月とされ、小児では最長18週程度が目安となります。

参考)https://www.jstage.jst.go.jp/article/orltokyo1958/36/5/36_5_657/_pdf/-char/ja

マクロライド少量長期投与の作用機序と治療効果

マクロライド少量長期投与療法の作用機序は、従来の抗菌作用とは異なる多面的な効果によるものです。主な作用として、抗炎症作用、免疫系への作用、細菌のバイオフィルム形成や付着抑制作用が挙げられます。

参考)https://www.mdpi.com/1422-0067/24/11/9489

具体的には、14・15員環マクロライドの少量持続療法は気道分泌や好中球性炎症を抑制します。炎症性サイトカインであるインターロイキン(IL)-8、IL-6、IL-1β、腫瘍壊死因子-α、トランスフォーミング増殖因子-βなどの産生を減少させ、好中球の機能を抑制することで炎症を制御します。また、鼻汁の分泌を抑制し、鼻粘膜の障害を改善する効果も認められています。

参考)https://www.jstage.jst.go.jp/article/jibiinkoka/116/4/116_366/_pdf

治療効果については、びまん性汎細気管支炎では治療開始1ヶ月以内に臨床症状が著明に改善し、2ヶ月以内に呼吸機能所見が正常化する症例が報告されています。慢性副鼻腔炎では、投与開始後1ヵ月目で後鼻漏および嗅覚障害が60%以上改善したという報告があります。気管支拡張症においては、マクロライド系抗菌薬の投与により急性増悪の発生率が有意に低下し、特に緑膿菌感染例において効果が高いとされています。

参考)https://www.jstage.jst.go.jp/article/arerugi/70/4/70_310/_pdf

COPDに対しては、1年間のマクロライド系抗菌薬の長期療法により増悪リスクが減少し、増悪までの期間が延長することが複数の研究で示されています。12ヶ月間の投与がプラセボと比較して有効であることが確認されています。

参考)COPDにマクロライド系抗菌薬の長期療法は有効か|医師向け医…

慢性鼻副鼻腔炎におけるマクロライド少量長期療法の作用機序と臨床効果に関する国際的な研究

マクロライド少量長期投与の副作用と耐性菌問題

マクロライド少量長期投与療法は比較的安全な治療法とされていますが、長期使用に伴う副作用や耐性菌の出現には注意が必要です。主な副作用として、聴力低下、マクロライド系耐性菌の増加、消化器症状などが報告されています。

参考)http://www.jsiao.umin.jp/infect-archive/pdf/30/30_090.pdf

聴力低下については、エリスロマイシンまたはアジスロマイシンを1年間投与された患者において、プラセボ群と比較して聴力の低下が多く認められることが無作為化プラセボ対照試験で示されています。この副作用は可逆的な場合が多いものの、定期的な聴力検査が推奨されます。

参考)https://gemmed.ghc-j.com/?p=67115

耐性菌の問題は、マクロライド療法において最も懸念される事項の一つです。長期投与により病原菌の耐性化、常在菌の消失、真菌の発生などの副作用が危惧されていました。実際に、マクロライド系抗菌薬の長期投与を受けた患者では、マクロライド系耐性菌が多いことが確認されています。特に気管支拡張症の患者では、耐性菌出現のリスクを考慮した慎重な適応判断が求められます。

参考)http://entkasai.la.coocan.jp/hukubikuen-memo.html

その他の副作用として、消化器症状(悪心、嘔吐、下痢)、肝機能障害、QT延長などが報告されていますが、重篤な副作用は少ないとされています。しかし、長期投与における安全性については未知数の部分もあり、定期的な血液検査や肝機能検査によるモニタリングが重要です。

投与中止の判断については、効果が認められない場合や副作用が出現した場合には速やかに中止すべきとされています。また、症状が改善した場合でも、一度打ち切った後に症状が再発した際には再投与が有効な場合があります。

参考)https://toneyama.hosp.go.jp/patient/department/pulmonary/images/kikanshi-kakutyosyo.pdf

マクロライド少量長期投与の適正使用と今後の課題

マクロライド少量長期投与療法の適正使用には、明確な適応基準の設定と効果判定が不可欠です。現在、この治療法の多くは適応外使用であることを熟慮した上で、慎重な適応判断が求められています。

参考)https://www.jspid.jp/wp-content/uploads/pdf/02804/028040311.pdf

適正使用のための推奨事項として、急性増悪を認めた既往のある患者に対して、他の治療法で十分な管理が困難な場合に適応を考慮すべきとされています。特に気管支拡張症では、年間3回以上の急性増悪を経験する患者が予後不良であることが知られており、このような患者群に対してマクロライド少量長期療法は欧米のガイドラインでも推奨されています。

効果判定については、各種ガイドラインに明記された基準に則って行うべきです。慢性副鼻腔炎では、鼻汁、後鼻漏、鼻閉、嗅覚障害などの自覚症状の改善、画像所見の改善を指標とします。気管支拡張症では、急性増悪の頻度、喀痰量、動脈血酸素分圧、QOLの改善を評価します。

参考)http://ginmu.naramed-u.ac.jp/dspace/bitstream/10564/915/1/189-199p.%E6%85%A2%E6%80%A7%E4%B8%8B%E6%B0%97%E9%81%93%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E7%99%82%E6%B3%95%E3%81%AE%E6%9C%89%E5%8A%B9%E6%80%A7%E3%81%A8%E4%BB%8A%E5%BE%8C%E3%81%AE%E8%AA%B2%E9%A1%8C.pdf

投与終了の目安については、通常3~6ヶ月の投与期間が推奨されますが、症状経過をみて判断する必要があります。小児では症状の完全消失を目標とすると投薬終了が難しくなるため、急性増悪時には他の適切な抗生剤を併用しながら、できるだけ投与期間を短くする工夫が必要です。広汎な気管支拡張や呼吸不全を伴う進行症例で有効な場合は、通算2年間に限ることなく継続投与を検討することもあります。

参考)びまん性汎細気管支炎(DPB. Diffuse panbro…

しかし、不必要な長期使用は耐性菌の出現リスクを高めるため、定期的な効果判定と投与継続の必要性の再評価が重要です。鼻ポリープ、鼻中隔弯曲症などの骨格異常、アレルギー性鼻炎の併発、気管支喘息の合併がある患者では有効性が低くなることも知られており、これらの要因を考慮した適応判断が求められます。

日本感染症学会による慢性下気道感染症に対するマクロライド少量長期投与の適正使用に関する見解

今後の課題として、マクロライド系抗菌薬の供給不足への対応、最適な投与期間の確立、耐性菌対策の強化、効果予測因子の同定などが挙げられます。また、COPDや非好酸球性喘息など、適応拡大が期待される疾患における更なるエビデンスの蓄積も必要とされています。医療従事者は、これらの課題を認識しながら、個々の患者に最適な治療を提供することが求められています。

参考)https://www.mdpi.com/2079-9721/11/4/152/pdf?version=1698390274